Et quand au soir du deuxième jour de la croisière elles étaient entrées toutes les trois dans la salle-à-manger du bateau avec leurs airs candides, vaguement intimidés, leur jupes satinées moulantes et leur démarche vacillante à cause des chaussures à talon-aiguille qui les faisaient ressembler à des filles de bar, comme les Blancs les aiment et les imaginent, à la fois faciles et fatales, charnelles et vaguement intouchables, harnachées de breloques, ceinturons, chaînettes, lorsqu’elles s’étaient installées ce soir-là à la table inoccupée en faisant mine de converser entre elles le plus naturellement du monde, d’échanger leurs petits secrets comme les grandes filles qu’elles étaient encore, écolières déguisées en girls, à la fois inquiètes et vaguement excitées, j’ai vu pâlir les Américaines de la table d’en face, j’ai vu la stupeur chez ces deux bigotes évangélistes, toute la fascination horrifiée qu’éveillait en elles l’irruption de ces jeunes beautés noires habillées en girls, tandis que l’une des deux, la blonde ou plutôt la fausse blonde avec ses lèvres rouge vif, s’était mise à apostropher son mari, sa voix surnageant au dessus du brouhaha : but who are they, those… who are they… ?Mais qui étaient ces filles, qui les avait payées, qui avait eu le mauvais goût de les introduire dans la salle-à-manger du Katarina ? Et Louis à côté de moi avait fait se retourner Naginpaul en lui murmurant quelque chose à l’oreille, le gros Naginpaul ivre déjà depuis le début de l’après-midi, partant aussitôt d’un énorme éclat de rire et marmottant dans son franglais : mais c’est le diable, my goodness, c’est le diable qui s’invite en personne… Puis il avait fait un grand signe à l’adresse des filles, ses doigts pianotant dans l’air comme une sorte de baiser volant, coquin, voyageur qu’il avait répété en direction des Américaines, avant de lancer à l’adresse du barman : would you please serve these ladies, sir, en détachant bien le mot ladies… Le garçon avait préféré ne pas réagir, comme à toutes les provocations de Naginpaul d’ailleurs, derrière son bar il continuait indolemment à essuyer ses verres, le regard traînant du côté des images striées du téléviseur, et les choses en étaient restées là : Naginpaul qui venait d’engloutir d’un trait son verre d’aquavit, faisait pivoter sa chaise pour mieux assister au spectacle et demeurait là jambes écartées sous son énorme ventre, à surveiller d’un œil les trois filles, de l’autre les évangélistes, avec un sourire humide, carnassier, extatique, tandis que Louis me glissait à l’oreille : voilà ce que vous devriez filmer, sans que je saisisse tout à fait s’il parlait des filles, des Américaines ou de la mine ravie de Naginpaul, tout ensemble sans doute, comme une suite à cette chamaillerie que nous n’avions cessé d’alimenter depuis le début de la remontée du fleuve et où il prenait un malin plaisir à railler mon projet de documentaire, ou plutôt de propagande touristique, persiflait-il, avec phacochères, envol de cormorans, essaims d’oies de Gambie dans la lumière du couchant…

À cette heure, dix-neuf heures trente, je m’en souviens très précisément, nous venions de nous mettre à table et l’écran du téléviseur placé au dessus du bar diffusait une série hollywoodienne dont le son était inaudible et l’image brouillée dans son tiers inférieur, le bateau venait depuis peu d’arrêter son moteur et l’on ne distinguait plus rien au travers des fenêtres, ni feux, ni phares sur les rives. La deuxième nuit commençait donc comme la première, cette épaisse nuit africaine, tiède et odorante, avec des insectes ailés qui agaçaient les lampes de coursives et cette espèce d’angoisse diffuse qui ne se nommait pas encore, vague sentiment que quelque chose se passait, que l’on nous cachait quelque chose, que si nous n’avions pas fait escale à Diaguilé ni jeté l’ancre comme prévu au large de la réserve aux oiseaux, c’est qu’il y avait une raison précise, sans rapport avec l’arrivée des trois filles, même si celles-ci semblaient soudain très provisoirement concentrer sur elles toute la clef de l’énigme, à cause de leurs visages d’enfants-femmes, leurs toilettes scintillantes, l’extraordinaire sophistication de leurs coiffures tressées, et cet aura mystérieux de scandale (mais où donc avaient-elle embarqué ?) qui rôdait autour d’elles, mélange de sortilège porno-chic et de sorcellerie noire. Whitches, Whitches… articulait d’ailleurs Naginpaul avec de grands mouvements de lèvres à l’adresse des deux bigotes comme s’il leur instillait la vérité évangélique : Whitches, ce sont des sorcières, mesdames, il y a menace sur vos âmes… Jusqu’à ce que les deux rombières exaspérées finissent par se lever au milieu d’éclats de voix, l’une d’elles, la plus massive, ramassant sa dignité outrée face à Naginpaul et lui lançant par-dessus la table : but look at you, drunkard… !, tandis que le gros lui restituait des salves de baisers tendres, fleuris, exultants, jusqu’à ce qu’elles aient quitté la salle avec maris et compagnie, alors que les trois filles n’avaient même pas relevé la tête, continuaient à converser ou faisaient mine, affectaient au dessous de l’éclairage de table très orangé, une espèce de candeur impassible, un peu hautaine, vaguement virginale, qui suscitait la fascination.

Un instant plus tard Naginpaul s’était penché vers moi l’œil fixe, la voix pâteuse : « She was savage and superb, wild-eyed and magnificent… », peut-être une citation de Conrad dont l’exemplaire fatigué de Heart of darkness dépassait de la poche de son veston. Je n’ai jamais su d’ailleurs jusqu’où il se jouait cette comédie des citations, il les produisait en toute occasion d’un ton inspiré, prophétique, comme si la littérature avait tout vu, tout dit, tout prévu, que le réel n’était à ses yeux qu’un misérable décalque de la littérature. Et souvent il prenait un malin plaisir à jouer sur nos nerfs avec des formules sinistres, tout devenant soudain présage de tout, comme ces énormes fourmis ailées qui se collaient aux vitres des cabines, ou simplement le silence quelques heures plus tôt lorsque le bateau ayant arrêté son moteur plusieurs kilomètres après Diaguilé, on entendait aboyer sur le pont une radio inquiète tandis que le crépuscule pétrifiait les deux rives, le vert sombre des roseaux à perte de vue, pas un souffle de vent.

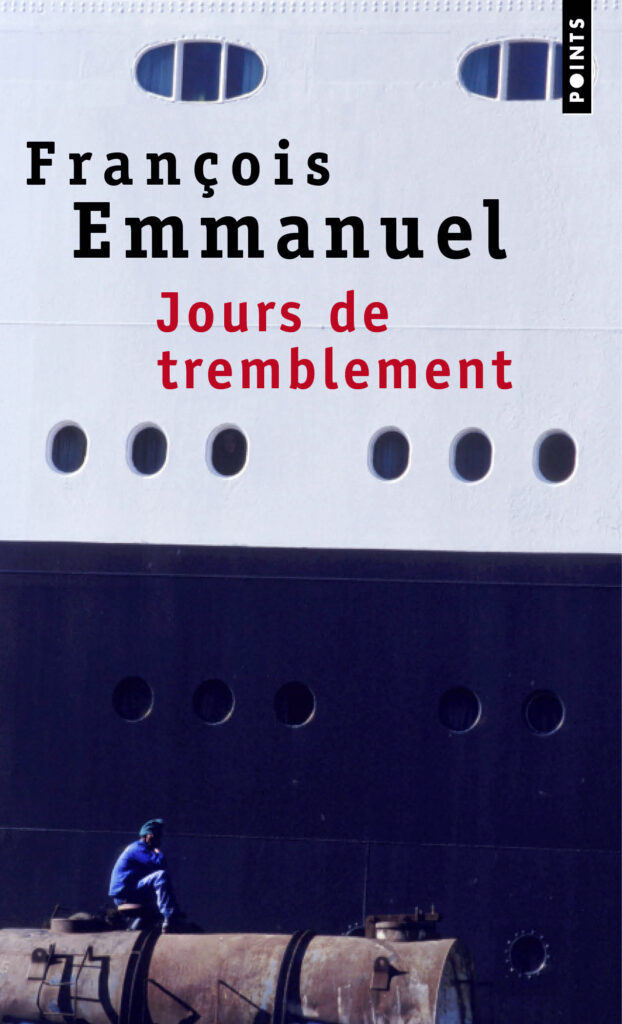

Sans quitter son large sourire Naginpaul s’était redressé en prenant appui sur les accoudoirs de son siège, il était resté un moment debout à chercher son équilibre puis on avait vu son corps lourd se diriger les jambes très écartées vers la table des filles. Là, sous leur petite lumière orangée, son visage était hilare, nous n’entendions plus dans le brouhaha que le timbre râpeux de sa voix, les filles ouvraient de grands yeux en l’écoutant mais elles ne semblaient pas effarouchées. C’est à ce moment qu’Eleonora, la plus grande des deux Italiennes, la plus botticelienne, aimait dire Naginpaul, celle au visage un peu figé, inexpressif, des femmes qui se savent belles, Eleonora était venue s’asseoir sur la chaise de l’écrivain. Très vite elle s’était adressée à Louis pour lui communiquer tout bas quelque chose qui semblait préoccupant, tranchait par rapport à la teneur habituelle de nos échanges. Entre ses doigts il y avait ce portable de métal chromé qu’elle tournait, retournait comme un objet brûlant et que Louis avait fini par lui prendre, pour l’ouvrir, l’inspecter, le lui rendre, avant de relever les yeux vers moi et m’adresser ces mots dont je me souviendrai toute ma vie de l’incroyable légèreté : je crois qu’il va y avoir du spectacle, puis un instant plus tard : ils ont pris la Télévision, cette phrase que d’abord je n’avais pu rattacher à rien, qui était restée en suspens comme une révélation abstraite, attendue, pure formule journalistique en somme, pure dépêche d’agence de presse, relation d’événement forcément lointain, forcément improbable, jusqu’à ce que les mots commencent à serrer le garrot du sens, ce « ils ont pris la Télévision » dans ce pays d’Afrique dont depuis deux jours nous remontions le fleuve pour une croisière d’exception, un voyage légendaire à bord d’un bateau de légende, la mythique et légendaire Route des Comptoirs. Et si donc ils avaient pris l’immeuble de la Télévision, c’est qu’en effet tout venait peut-être de basculer quelque-part dans l’ordre des choses éternelles, l’éternel ordonnancement du monde, avec vacanciers et pays de vacances, destinations de rêve, prospectus, guides touristiques et prix promotionnels. Et pendant une fraction de seconde, mon œil se perdant du côté du téléviseur (une cassette à l’évidence, l’écran toujours amputé dans son tiers inférieur) j’avais revu les rues crasseuses du port de Mattopara lorsque nous les avions traversées en taxi la nuit de notre arrivée, ces artères à peine éclairées, encombrées de présences noires, hostiles, barrant les luminaires des échoppes, ombres d’une foule en marche, sortie de ses cahutes pour battre le macadam nocturne sans le moindre égard pour les rares voitures, taxis, bus ou carrioles attelées qui tentaient de se frayer un chemin vers les hôtels du port, j’avais revu les grandes roues à croix qui barraient les affiches électorales à-demi déchirées, sur les murs ces immenses initiales E.B, le B entortillé par le E, et cet appel reproduit partout en lettres dégoulinantes : VIENS, ELIMANE BA, VIENS… Prémisse à ce bouleversement que nous n’avions pas vu venir, que nous pensions étranger à ce pays, à ce peuple doux et affectueux, plus occupé alors, croyions-nous, à cette fête religieuse et sanglante pour laquelle affluaient vers les marchés de la ville des troupeaux de béliers aux cornes spiralées, poussés par des pasteurs, ou ligotés aux rambardes des pickups, ou placidement assis sur les fixe-au-toit des taxis-brousse, le corps enveloppés dans des sacs, quand ils n’étaient pas pour les plus jeunes, portés en collier, pieds liés, tête ballottante, par ces mêmes nomades hautains et enturbannés. Toute la ville, pensions-nous alors, promise à ce sacrifice unique et innombrable, cet égorgement rituel à l’aube, magnifiant par le meurtre animalier l’infinie miséricorde divine. Et même si Louis souriait toujours en me regardant l’œil flou, parce qu’il avait un peu bu, je devinais le trouble dans ses yeux, l’effroi de la découverte, parce qu’il était noir, lui, et ne pouvait manquer de pressentir les terribles conséquences du texto : ils ont pris la Télévision. Pourtant il s’était tourné vers Eleonora et il avait tenté de la rassurer dans sa langue : niente male, rien de grave, non, rien de grave, comme si tout cela n’était finalement qu’un film dont nous allions sortir indemnes, on sortait toujours indemnes des films, on se laissait hanter un peu par leur souvenir, on y avait cru sans y croire, on en savourait la peur rétrospective… De l’autre côté de la salle, Naginpaul venait de se lever entraînant une des filles et commandant à voix forte de la musique. Avec la grêle enfant-femme juchée sur ses talons hauts, ils étaient là tous deux à mimer un pas de danse chancelant et grotesque, sans le moindre soutien musical, tandis que sur l’écran du téléviseur toujours amputé à sa base se poursuivait la même comédie de série : femme blonde entrant dans une voiture, refermant la portière, même femme blonde allumant une cigarette et ouvrant la fenêtre tandis que déferlaient derrière elle les lumières d’une avenue, feux, néons, vitrines dégoulinantes, juste avant cet intérieur-nuit : trois hommes autour d’un billard, l’un d’eux qui crayait le bout de la queue puis ajustait une boule sur le tapis vert, éternité de cette image cent fois vue et revue, immuabilité du monde : femmes et voitures de luxe, grandes avenues commerciales, hommes en bras de chemise jouant au billard, rien de grave, disait Louis, rien de grave.

P.11-18